DTMerの悩みの種、トゥルーピーク。

個人的には、“トゥルーピークリミッターをかけないが、できるだけ抑えるようにする”というスタンスを取っています。

抑えるようにするといっても、トゥルーピークというのはデジタル信号がアナログ信号に変換される時に生じるピークであり、対処するのはなかなか難しいです。

今回は、そんなトゥルーピークを抑えるために、個人的に使っている手法を紹介します。

ちなみに抑えるといっても0dB以下にするということではなく、出すぎたトゥルーピークを「そこそこ」下げるための方法です。

トゥルーピークについては下記記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい>>トゥルーピークの目安|0dBを超えても気にしないことにしたワケ【マスタリング】

全体の音圧を下げる

例えば、この曲のトゥルーピークは+1.2dB、と言った時、その数字は曲の中での最大ピーク値を表しています。

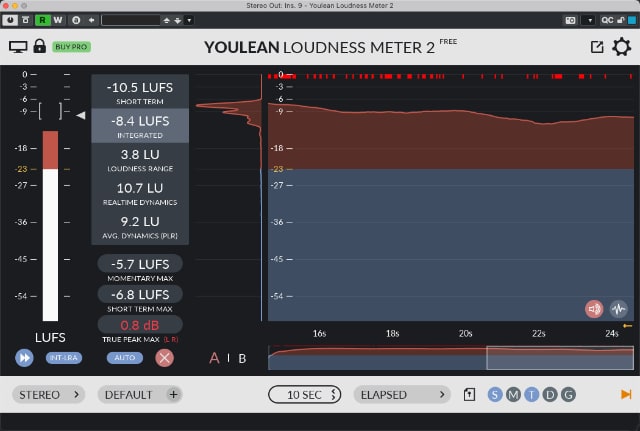

実際にトゥルーピークが測れるメーターを見ながら曲を再生するとわかりますが、トゥルーピークは常に最大値付近で高止まっているわけではなく、特定の箇所で大きく跳ね上がるような動きをします。

もし多くの箇所で最大値に近いピークが出ていたとしたら、それはシンプルに音圧が高すぎるのが原因かもしれません。

マキシマイザーなどの数値を下げて、トゥルーピークに変化があるかチェックしてみましょう。

まずは1曲通してどのあたりでトゥルーピークが飛び出るかをチェック

オートメーションで瞬間的に音量を下げる

各トラックを洗い出してトゥルーピークが高いポイントをチェックし、ボリュームオートメーションでその箇所の音量を瞬間的に下げる──シンプルですが、それなりに効果的なのがこの方法です。

ただし、再生した時にその箇所の音量が下がっているように聞こえてしまっては意味がないので、あくまでも違和感がない範囲にとどめておきましょう。

トゥルーピークが飛び出たポイントで瞬間的に音量を下げてみる

この方法は結構手間がかかるので、処理すべきところが複数あるなら、次に解説するサイドチェインコンプを使ったほうが楽です。

サイドチェインコンプを使う

個人的によく使うのが、サイドチェインコンプです。

トゥルーピークが跳ね上がるタイミングでコンプレッサーを瞬間的に作動させ、トゥルーピークを潰します。

個別のトラックのトゥルーピークを潰していくのが面倒なら、マスタートラックにインサートしてまとめてやってしまうのもアリです。

サイドチェインのやり方はDAWによって多少違いがあります。Cubaseでの大まかな流れとしては以下のようになるので、参考にしていただければ。少し面倒だと思いますが、一度設定してしまえばあとはノートを配置するだけなので楽です。

1. トゥルーピークを抑えたいトラックにコンプレッサー(サイドチェイン対応)をインサートし、サイドチェインボタンをオンにする。

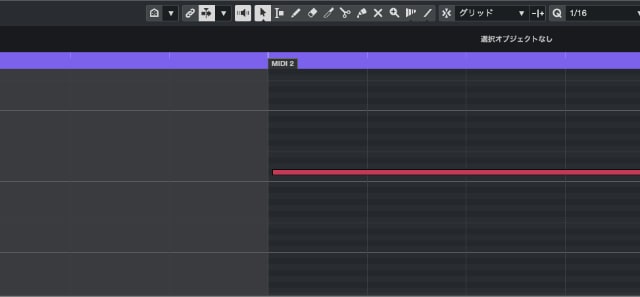

2-1. サイドチェイン用のトラックを作り、トゥルーピークが大きく飛び出たタイミングのところにノートを打ち込む(16分音符くらいの長さ)。

2-2. このままでは打ち込んだノートの音が出てしまうので、サイドチェイン用トラックのボリュームをゼロにする。

2-3. サイドチェイン用トラックのセンド先を、1のトラックにセットしたコンプレッサーにして、センドの設定をプリフェーダーにする(初期の状態ではポストフェーダーになっている)。プリフェーダーにすることで、ボリュームをゼロにしてもノートを打ち込んだタイミングでコンプレッサーが作動するようになる。

3. 1のトラックに戻り、コンプレッサーの設定をする。以下、私が使っている設定。

アタックは最短でリリースは短め。スレッショルドはゲインリダクションメーターが軽く動くくらいに。実際に再生してみてトゥルーピークの値と、音量に違和感がないかをチェックする。コンプレッサーはルックアヘッド(先読み)タイプのものがオススメ。Cubaseの標準コンプレッサーだと「LIVE」ボタンがオフの状態でルックアヘッドになる。

Cubaseのコンプレッサー

上のオレンジ色のところがサイドチェインボタン

あわせて読みたい>>サイドチェインの使い方

エンコードしたものにもある程度効果あり

低ビットレートのAACやMP3に変換すると、トゥルーピークが跳ね上がることがありますが、この場合もサイドチェインコンプを使うことである程度防ぐことができます。

ただエンコード後のトゥルーピークのことまで細かく考えはじめると、キリがない上にストレスがものすごいことになるので(笑、ある程度で切り上げたほうがいいです。

重なった音のタイミングをずらす

トゥルーピークは、たくさんの音が重なった音圧の高いところで出やすいです。

例えば、小節頭にキックとベースとシンバルが重なるようなタイミングのところです。

いずれかの音を少し後ろにずらすだけで、トゥルーピークが下がることがあります。

もちろんずらすといっても数ティック程度、聴いて違和感のないレベルのところまでで大丈夫です。

先頭を少しずらすことでトゥルーピークが下がることも

高周波の楽器(シンバル等)をチェックする

トゥルーピークは、高周波成分で特に発生しやすいです。

高周波成分のある楽器といえば、代表的なのがシンバル。

シンバルが鳴るタイミングでトゥルーピークが跳ね上がるなら、シンバルの音質を調整してみましょう。

EQで超高域部分をバッサリ切ってみたり、それでもダメなら音色を変えてみるのも手です。

下のサンプルは、手を加えていない状態のシンバルと、16kHz以上をカットしたシンバルです。

元のシンバルのトゥルーピークは+0.8dBですが、16kHz以上をカットしたシンバルは-0.1dBになっています。

※音量注意。結構大きいです。

・元のシンバル(+0.8dBTP/-15LUFS)

超高域をカット

高域をカットすればするほどトゥルーピークが下がるかといえばそんなことはなく、どこでカットするかを見極める必要があります。音質に影響が出ないところを探しましょう。

ミックスを見直す

すべての音がバランスよく鳴っているか、一度ミックスに立ち戻るのも効果的です。

どんなにはちゃめちゃなミックスでも、トゥルーピークリミッターを使えば確実に0dBTP以下に抑えることができます。しかしそれは無理やり抑え込んでいるだけなので、AACやMP3などにエンコードした時に、トゥルーピークが跳ね上がってしまう可能性があります。

ボリューム、周波数等をチェックして、音の大きさや響きに偏りがあるトラックがないか確認しましょう。

個人的に、トゥルーピークが出ている箇所は、ミックスに粗(あら)がある場合が多いと感じています。

そこを見直せるのが、トゥルーピークリミッターに頼らないことのメリットのひとつかなと思います。

トラックを1つずつ磨き直してみる

あまり効果がなかった方法

マスタリング時に、複数のリミッターを使って音圧上げをする手法があります。

単一のリミッターを使うより、リミッターを重ねがけしたほうがトゥルーピークを抑えられそうだぞ、と思ったのですが、自分の曲でやってみた限りでは効果はなかったです。