前回ドラムセットのそれぞれの打楽器の特徴について解説しましたが(→前回記事)、今回は、それをどのように組み合わせてドラムパターンを作っていくかについてです。

イントロダクション

ドラム譜について

ドラムパターンを楽譜に起こす場合、市販のスコアではドラム譜が使われます。これは五線譜の「へ音記号」もしくは「パーカッション記号」を使って表記されるものです。

ドラム譜の表記例

ドラム譜というのは媒体によって表記が微妙に異なったり、ドラムセット以外のパーカッション系の打楽器を使う場合にごちゃごちゃしてしまうことから、ここではDAW(音楽制作ソフト)のドラムエディターでよく使われる表記を使って解説していきます。おそらくこのほうがわかりやすいかと。

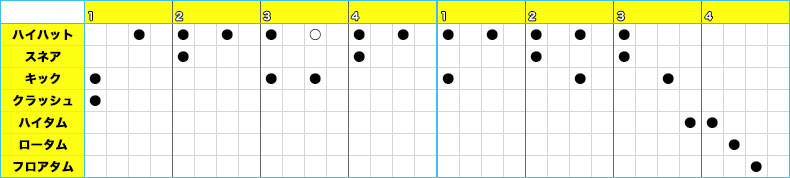

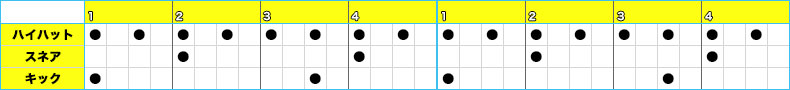

たとえば↓のようなドラムパターンの場合、

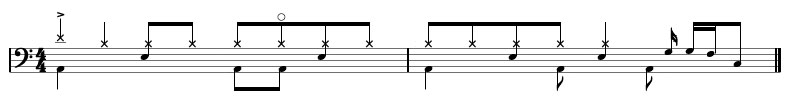

一般的なドラム譜では↓のように書きますが、

今回は↓のように表記していきます(ハイハットの○はオープンハイハット)。

拍子について

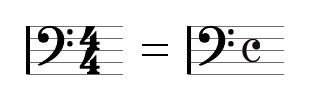

今回紹介するドラムパターンはすべて4拍子です(4/4拍子)。4分音符を1拍として、それが4つ収まる長さが1小節になります。

4/4拍子はc(common time)と表記されることもあります

拍子にはこのほかにもさまざまなものがあるのですが、現在のポップミュージックで使われているのはほぼ4拍子です。3拍子(3/4拍子)が使われることもありますが、割合としてはかなり少ないです。

DAWでは初期設定で4拍子になっていると思うので、そのまま使用すればOKです。

ドラムパターン・音色・BPMという3つの重要な要素

ドラムパターンというのは単一の打楽器をどのように組み合わせていくかというものであり、ドラムの骨格になるものですが、音色とBPM(テンポ)も同じくらい重要な要素になります。

自分が作りたいジャンルの音色とテンポを研究して、これらの要素を組み合わせてみましょう。

たとえば下のドラムパターンはオーソドックスな8ビートですが、この音色とBPMを変更することで、雰囲気ががらりと変わります。

生ドラムでBPM120だと軽快なポップスに。

ローファイなドラムでBPM85だとオールドスクールなヒップホップに。

エッジの効いたドラムでBPM170だとリキッドなドラムンベースに。

ジャンル別ドラムパターン紹介

ここからは、実際にジャンル別のドラムパターンを紹介していきます。

ひとつの記事にまとめようと思ったのですが、実際に書いてみたらかなり長くなってしまったので、ジャンルごとに分割しました。

このほかのジャンルに関しては今後追加していく予定です。もう少々お待ちください〈(_ _)〉